Immuntherapie gegen Krebs

Eine Krebsimmuntherapie nutzt das körpereigene Immunsystem, um den Krebs zu bekämpfen. Denn bei einer Krebserkrankung kann der Körper gegebenenfalls die Krebszellen nicht mehr von selbst erkennen, da sie sich vor dem Immunsystem tarnen. Hier setzt die Krebsimmuntherapie an.

Krebsimmuntherapie – was ist das?

Unser Immunsystem funktioniert im Alltag wie ein Schutzschild: Es erkennt sowohl externe Krankheitserreger wie Viren und Bakterien, als auch interne Gefahren wie Tumorzellen, die dem Körper schaden. Vieles, was unser Immunsystem leistet, bekommen wir gar nicht aktiv mit: Der Körper entwickelt Antikörper, wehrt Angreifer ab oder vernichtet diese, ohne dass wir es merken.

Doch manche Tumorzellen haben die Fähigkeit entwickelt, sich vor dem Immunsystem zu tarnen. Sie werden nicht mehr erkannt und können sich unkontrolliert vermehren – ein Tumor wächst.1

Die Abwehrfähigkeiten des körpereigenen Immunsystems gegen Krebszellen zu mobilisieren ist derzeit eines der Themen intensiver Krebsforschung. Diese Behandlungsmethode nennt man Krebsimmuntherapie. Statt die Krebszellen direkt anzugreifen, unterstützt die Krebsimmuntherapie das körpereigene Immunsystem, um gegen die Krebszellen vorzugehen.2 Neben der Entwicklung neuer Medikamente wird auch daran geforscht, ob durch eine Kombination von Immuntherapie mit einer konventionellen Therapie wie Strahlen- oder Chemotherapie oder der Anwendung zweier Immuntherapien mit unterschiedlichen Mechanismen die Behandlungserfolge verbessert werden können.1

Wie können sich Krebszellen vor dem Immunsystem verstecken?

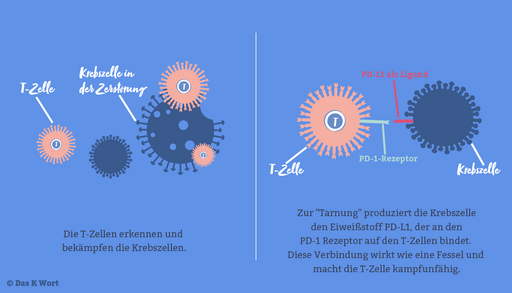

Immuncheckpoints sind Rezeptoren, die auf der Oberfläche von Immunzellen, wie beispielsweise T-Zellen, vorkommen. Durch Bindung entsprechender Oberflächenmoleküle (Checkpoint-Liganden) auf anderen Zellen kann die Immunantwort gedämpft oder auch gesteigert werden. Immuncheckpoints dienen also der Kommunikation von Körper- und Immunzellen und modulieren so die körpereigene Immunreaktion. Dadurch können körpereigene Zellen beispielsweise auch vor dem Angriff des Immunsystems geschützt werden.1

Tumorzellen sind jedoch entartete Zellen und tragen für gewöhnlich sogenannte tumorassoziierte Antigene (TAA) auf ihrer Oberfläche. Daran erkennen die Immunzellen die Tumorzellen normalerweise und greifen diese an. Viele Tumorarten können sich jedoch vor dem Immunsystem verstecken, da sie entweder keine TAA auf ihrer Oberfläche haben oder sogar vermehrt Checkpoint-Liganden auf ihrer Oberfläche ausbilden und so das Immunsystem in seiner Aktivität hemmen können. Auf diese Weise können sich Tumorzellen entweder unsichtbar für das Immunsystem machen oder sie bremsen die Immunreaktion aus. An diesem Punkt setzt die Krebsimmuntherapie an.1

Wie funktioniert eine Krebsimmuntherapie?

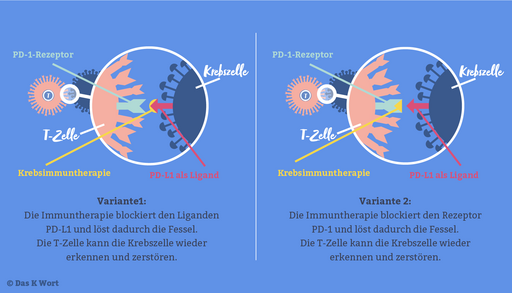

Eine Krebsimmuntherapie unterbricht die unerwünschte Kommunikation zwischen dem Immunsystem und den Krebszellen, die die Aktivität des Immunsystems hemmt. Ein Beispiel für eine Krebsimmuntherapie sind die sogenannten PD-1- und PD-L1-Inhibitoren.2

PD-1 steht für „programmed cell death protein 1“ und ist ein Checkpoint-Rezeptor, während PD-L1 für „programmed cell death ligand 1“ steht und ein Oberflächenprotein (Checkpoint-Ligand) ist. Der PD-1-Signalweg hat eine Art Bremsfunktion für das Immunsystem: Bestimmte körpereigene Zellen können eine überschießende Immunreaktion mit Hilfe von PD-L1 verhindern. Dafür binden T-Zellen, die dem Immunsystem angehören mit ihrem PD-1 an PD-L1 und werden dadurch inaktiviert. So wird verhindert, das T-Zellen körpereigene Zellen angreifen und zerstören.2

Tumorzellen machen sich jedoch diesen Mechanismus zunutze. Um das Immunsystem auszutricksen, bilden sie PD-L1 auf ihrer Oberfläche. Die Immunzellen binden mit ihrem Rezeptor PD-1 entsprechend wieder an PD-L1 und werden so von der Krebszelle abgeschaltet – das Immunsystem wird ausgebremst. Dadurch entgeht die Krebszelle praktisch dem Angriff des Immunsystems und kann sich ungestört vermehren.2

Bei einer Form der Krebsimmuntherapie binden jedoch die PD-L1-Inhibitoren an den entsprechenden Checkpoint-Liganden oder die PD-1-Inhibitoren an den entsprechenden Checkpoint-Rezeptor und blockieren die Kommunikation zwischen Tumor- und T-Zelle. So verhindern sie, dass die Tumorzellen weiterhin die Immunzellen inaktivieren und auf diese Weise das Immunsystem lahmlegen. Die körpereigene Abwehr kann so wieder gegen die entarteten Zellen kämpfen und sie zerstören. In den folgenden Bildern siehst du das Wirkprinzip von PD-L1- und PD-1-Inhibitoren.2

Welche Krebsimmuntherapien gibt es?

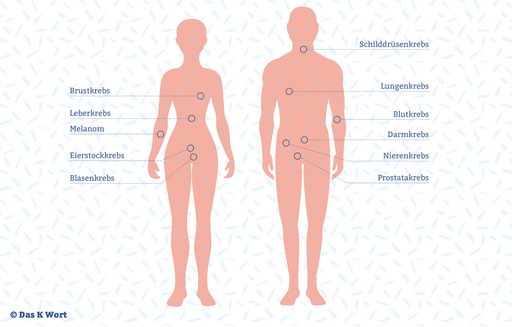

Es gibt unterschiedliche Krebsimmuntherapien, die an verschiedenen Zielstrukturen des Immunsystems eingreifen. Sie unterscheiden sich in der Wirkweise und in den Nebenwirkungen. Dazu gehören zum Beispiel die bereits erwähnten Checkpoint-Inhibitoren. Gegen manche Krebsarten kann mittlerweile auch geimpft werden – sowohl prophylaktisch vor als auch therapeutisch während einer Krebserkrankung. Der Einsatz von Zytokinen (modulieren das Immunsystem und die Kommunikation zwischen Immunzellen) oder Viren (aktivieren das Immunsystem und können gezielt Krebszellen infizieren) gegen Krebs spielt momentan jedoch noch eine untergeordnete Rolle.3,4

Eines haben jedoch alle gemeinsam: Sie umgehen die Ausweichstrategien der Tumorzellen in dem Tumor.1,2 Die Bedeutung der Immuntherapie bei Krebs erläutert Dr. med. Achim Rittmeyer, Lungenfachklinik Immenhausen, Pneumologische Lehrklinik Universität Göttingen, im Video:

Krebsimmuntherapie ist keine Chemotherapie

Die Krebsimmuntherapie ist eine vielversprechende Therapie zur Behandlung einer Krebserkrankung. Sie kann sowohl allein (Mono-) als auch als Kombinationstherapie mit einer Strahlen- oder Chemotherapie eingesetzt werden. Auch die Kombination von zwei Immuntherapien mit unterschiedlicher Zielstruktur und unterschiedlichem Mechanismus kann den Behandlungserfolg verbessern. Je nach Einsatz als alleinige oder Kombinationstherapie können sich unterschiedliche Nebenwirkungen ergeben.5

Es gibt zahlreiche verschiedene Therapien bei Krebs. Eine Immuntherapie ist nicht immer geeignet, um den besten Erfolg zu erzielen. Deine Ärztin oder dein Arzt kann dich ausführlich dazu beraten, welcher Therapieansatz für dich den besten Erfolg verspricht. Unterstützung für die Vorbereitung auf das Gespräch mit deinem Ärzteteam findest du in unserer Checkliste.

Eine Krebsimmuntherapie ist keine Chemotherapie! Die Therapien haben unterschiedliche Ansätze: Die Chemotherapie greift die Krebszellen an und die Krebsimmuntherapie unterstützt die Fähigkeit des Immunsystems, Krebszellen zu attackieren und beseitigen.

Für wen eignet sich eine Krebsimmuntherapie?

Eine Besonderheit dieser Therapieform ist, dass sie über einen sehr speziellen Mechanismus wirkt. Das bedeutet aber auch, dass nicht alle Menschen mit Krebs in gleichem Maß davon profitieren können. Jeder Krebs ist anders – manche Menschen sprechen gar nicht auf eine Krebsimmuntherapie an. Warum das so ist, wird noch intensiv erforscht.3,4

Ob für dich und deine Krebsart eine Krebsimmuntherapie erfolgversprechend sein kann, ist also eine individuelle Entscheidung und muss mit dem Behandlungsteam besprochen und abgestimmt werden.

Welche Therapiemethode in deiner individuellen Situation am sinnvollsten ist, hängt von vielen verschiedenen Faktoren, wie deiner Erkrankung und dem Stadium derselbigen oder auch dem Vorhandensein bestimmter Oberflächenmerkmale auf den Tumor- oder Immunzellen ab. Es empfiehlt sich, die jeweiligen Möglichkeiten und Wünsche mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt zu besprechen und sich den Therapieplan genau erklären zu lassen. Eine Checkliste hilft als Leitfaden, um die Krebsimmuntherapie als mögliche Behandlungsmethode mit deinem Ärzteteam zu besprechen. So ist an alles gedacht und das Wichtigste lässt sich strukturiert klären und festhalten.

Die Behandlung mit einer Krebsimmuntherapie

Als Zweitlinientherapie, also wenn nach Abschluss der ersten Behandlung der Therapieerfolg ausbleibt, ist die Krebsimmuntherapie schon etabliert. Mittlerweile wird sie jedoch auch immer öfter als neuer Standard in der Erstlinientherapie eingesetzt.

Die Krebsimmuntherapie kann sowohl als Monotherapie oder zusammen mit Zytostatika oder einer Antikörpertherapie eingesetzt werden. Aber auch die Kombination von zwei verschiedenen Krebsimmuntherapien ist möglich. Bei einer Kombinationstherapie greifen die verschiedenen Medikamente den Krebs aus unterschiedlichen Richtungen an.2

Die Krebsimmuntherapie ist variabel einsetzbar: allein als Monotherapie oder in Kombination mit anderen Krebstherapien.

Chemotherapie in Kombination mit der Krebsimmuntherapie

Die Zytostatika, die im Rahmen einer Chemotherapie verabreicht werden, greifen häufig in die Teilung der Krebszellen ein. Sie beeinflussen die Zellteilung über verschiedene Mechanismen und wirken besonders auf Zellen, die sich schnell teilen. Dies können Krebszellen sein, aber auch Zellen in den Haarwurzeln, im Verdauungstrakt oder Blutzellen. Dadurch entstehen die bekannten Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Gleichzeitig aktiviert die Krebsimmuntherapie das Immunsystem und hilft, die Tumorzellen zu erkennen und zu zerstören.2,3

Außerdem können Krebsimmuntherapien auch mit anderen Therapien kombiniert werden, wie beispielsweise mit Angiogenesehemmern.

Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Aktuelle Informationen zu deinen Medikamenten findest du über den digitalen Beipackzettel. Eine Krebsimmuntherapie ist meist gut verträglich. Jedoch muss genau darauf geachtet werden, das Immunsystem nicht übermäßig anzuregen. Unter Umständen richtet es sich sonst auch gegen gesunde Zellen – dann spricht man von einer „Autoimmunreaktion“. Aus diesem Grund unterscheidet sich häufig die Entstehung der Nebenwirkungen – und somit auch ihre Behandlung – von den Nebenwirkungen, die bei herkömmlichen Therapien auftreten können, wie beispielsweise bei der Chemotherapie. Hier werden die Nebenwirkungen hauptsächlich durch den Einfluss auf sich schnell teilende Zellen ausgelöst. Ausführliche Informationen zu den Nebenwirkungen der Immuntherapie findest du hier.2,5

Bei der Therapie mit Checkpoint-Inhibitoren können Nebenwirkungen in den verschiedensten Organen wie beispielsweise Haut, Magen-Darm-Trakt, Lunge, Niere, Leber, Auge, endokrine Organe (z. B. Schilddrüse) und im zentralen Nervensystem auftreten. Die Symptome dabei sind oft unspezifisch und erfordern die Erfahrung der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes, um erkannt und behandelt zu werden.2,5

Folgende Nebenwirkungen können beispielsweise auftreten:

Colitis (Entzündung des Darms)

Pneumonitis (Lungenentzündung)

Dermatitis (Entzündungen der Haut)

Hepatitis (Leberentzündung)

Fieber

Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck)

Diarrhö

Übelkeit, Erbrechen

Müdigkeit

Diese Reaktionen des Immunsystems können rasch oder erst nach Wochen, Monaten oder Jahren auftreten. Manche Symptome wirken zunächst harmlos (Hautausschlag, Durchfall), sollten aber von deinem Behandlungsteam genau beobachtet und überwacht werden.

Gerade der Verdauungstrakt reagiert häufig auf eine immunologische Krebstherapie. Durchfall ist eine Nebenwirkung, die du vielleicht aus früheren Therapien schon kennst. Nach einer Immuntherapie sind Störungen im Verdauungstrakt allerdings eine Reaktion des Immunsystems, die einer anderen Behandlung bedarf als Chemotherapie-assoziierte Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt.

In den meisten Fällen sind diese Nebenwirkungen gut behandelbar – besonders wenn sie früh erkannt werden und rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. In manchen Fällen ist aufgrund von Nebenwirkungen auch das Absetzen der Krebsimmuntherapie erforderlich. Das kommt jedoch selten vor. Oftmals reicht auch eine Pause im Therapieverlauf und eine Behandlung der Nebenwirkungen aus. Danach kann die Krebsimmuntherapie fortgesetzt werden.2,5

Wichtig ist: Informiere daher immer umgehend deine behandelnde Ärztin oder deinen behandelnden Arzt, wenn du neue Symptome oder Beschwerden bemerkst. Sie oder er kann dann die nötigen Schritte einleiten und weiß auch, welche möglichen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten berücksichtigt werden müssen. Vergiss also nicht, dein Behandlungsteam über alle Medikamente und sonstigen Präparate zu informieren, die du einnimmst.

Ist dein Ärzteteam nicht erreichbar, wende dich an ein immunonkologisches Zentrum: Die Spezialistinnen und Spezialisten wissen am besten, was zu tun ist und wie man die Reaktionen wieder gut kontrollieren kann.

Auftretende Nebenwirkungen nicht verharmlosen und schnell vom Behandlungsteam abklären lassen!

Wie wird die Krebsimmuntherapie verabreicht?

Die Medikamente werden als Infusion direkt in eine Vene oder über einen Port gegeben. Die Behandlung kann ambulant in einer Arztpraxis durchgeführt werden, also ohne eine Übernachtung im Krankenhaus. Die exakte Dauer und Häufigkeit einer Infusion sind abhängig vom Medikament, aber in der Regel dauert eine Sitzung alle zwei bis vier Wochen ca. 60 Minuten.6,7 Der verkürzte Aufenthalt in der Klinik oder Praxis kann zur Steigerung der Lebensqualität und der Motivation durchzuhalten beitragen.

Der Infusionstag selbst ist für viele Betroffene eine Herausforderung. Plötzlich ist die Erkrankung wieder sehr präsent, da kreisen die Gedanken häufig auch um die eigene Zukunft.

Um den eigenen Wohlfühlfaktor zu vergrößern, kann man ein „Stück Zuhause“ mit in die Praxis bringen. Das können die Partnerin oder der Partner sein, aber auch ein gutes Buch, die Lieblingsmusik, ein besonderes Kissen oder ein Maskottchen. Für deinen Körper ist der Infusionstag ebenfalls eine Herausforderung: Eine Pause vom normalen Alltag und etwas mehr Ruhe tun daher meist ganz gut.

- Die Immuntherapie bei Krebs nutzt die Abwehrfähigkeiten des körpereigenen Immunsystems. Der Wirkmechanismus: Statt die Krebszellen direkt anzugreifen, unterstützt die Krebsimmuntherapie das körpereigene Immunsystem. Medizinerinnen und Mediziner können je nach Art der Krebserkrankung und den Merkmalen des Tumors das passende Medikament auswählen.

- Bei einer Krebserkrankung gibt es heutzutage wesentlich mehr Behandlungsmöglichkeiten als die Chemo- oder Strahlentherapie. Krebsimmuntherapie ist oft eine weitere Behandlungsoption. Sie kann sowohl allein (Mono-) als auch als Kombinationstherapie eingesetzt werden.

- Die Krebsimmuntherapie kann ambulant als Infusion verabreicht. Die Nebenwirkungen sind bei rechtzeitiger Behandlung meist nur leicht und umkehrbar.2

Das Deutsche Krebsforschungszentrum gibt umfassende Informationen rund um das Thema Krebs. Hier findest du auch Krebsberatungsstellen in der Umgebung.

Informationen und eine Übersicht zu Immuntherapie-Studien in Deutschland.

Inhaltlich geprüft: M-DE-00014486

Quellen

¹ https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/basis-informationen-krebs-allgemeine-informationen/immunonkologie-mit-dem-immunsys.html, zuletzt abgerufen am 12.05.2023

² https://www.esmo.org/content/download/133758/2490221/1/DE-ESMO-Patientenleitlinie-Immuntherapie-bedingte-Nebenwirkungen-und-ihr-Management.pdf, zuletzt abgerufen am 12.05.2023

³ https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/basis-informationen-krebs-allgemeine-informationen/impfung-gegen-krebs.html, zuletzt abgerufen am 12.05.2023

⁴ https://www.krebsinformationsdienst.de/behandlung/immuntherapie/impfen-gegen-krebs.php, zuletzt abgerufen am 12.05.2023

⁵ https://link.springer.com/article/10.1007/s11812-019-00096-y, zuletzt abgerufen am 12.05.2023

⁶ https://www.staerkergegenkrebs.de/onkologie/immuntherapie/ zuletzt abgerufen am 12.05.2023

⁷ https://www.kwm-klinikum.de/aktuelles/08/02/2017/10-fragen-zur-immuntherapie-an-dr-jens-kern/ zuletzt abgerufen am 12.05.2023