Behandlungsmöglichkeiten bei einem DLBCL-Rückfall

Kommt es bei einem diffusen großzelligem B-Zell-Lymphom zu einem Rückfall, stehen verschiedene Behandlungsoptionen zur Verfügung. Welche das sind, wann sie eingesetzt werden können und welche Nebenwirkungen möglich sind, erfährst du hier.

Kommt es im Therapieverlauf beim DLBCL zu einem Rückfall, auch Rezidiv genannt, gibt es verschiedene Therapieoptionen, die darauf abzielen, die Erkrankung zu heilen. Fachleute nennen dies kurativ. Zu den Behandlungsmöglichkeiten zählen eine CAR-T-Zell-Therapie, eine Stammzelltransplantation, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, eine Kombination aus Antikörper und Immunmodulator sowie eine Immunchemotherapie und bispezifische Antikörper.1,2 Welche Therapie in der individuellen Situation infrage kommt, hängt unter anderem vom Alter, dem körperlichen Allgemeinzustand, möglichen Begleiterkrankungen sowie der Dauer der krankheitsfreien Zeit (Remission) ab.2,3

Wenn die Aussicht auf Heilung in der individuellen Situation sehr gering ist, können Betroffene gemeinsam mit ihren Ärztinnen und Ärzten den Weg einer palliativen Behandlung wählen – um das Tumorwachstum einzudämmen, Schmerzen zu lindern, weitere Beschwerden bestmöglich zu erleichtern und die Lebensqualität zu erhöhen oder zu erhalten.

CAR-T-Zell-Therapie beim DLBCL-Rückfall

Oft tarnen sich Krebszellen vor dem Immunsystem, indem sie vorgeben, gesunde Zellen zu sein. Aber die CAR-T-Zell-Therapie ermöglicht auch die Bekämpfung der Krebszellen, die das Immunsystem nicht mehr erkennt.4

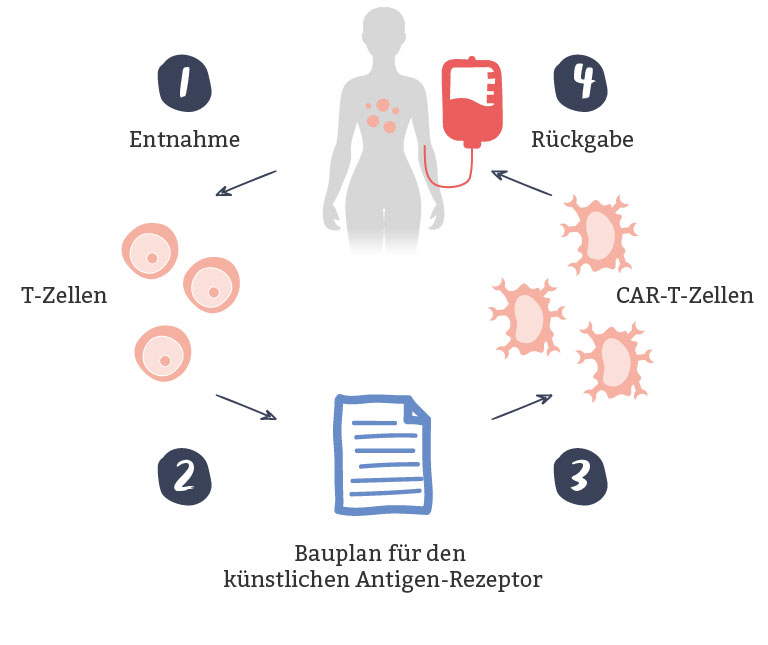

| Bei der CAR-T-Zell-Therapie werden der betroffenen Person bestimmte Immunzellen (die T-Zellen) entnommen, im Labor verändert und mittels einer Infusion wieder zurückgegeben.4 |

Vor der Infusion wird meist noch eine vorbereitende Chemotherapie verabreicht, um Leukozyten zu zerstören und so Platz für die CAR-T-Zellen und ihre Vermehrung zu schaffen.4

CAR steht für „chimärer Antigen-Rezeptor“. Im Labor werden T-Zellen mit diesem künstlichen Rezeptor ausgestattet und werden so zu CAR-T-Zellen.4,5

Die veränderten T-Zellen wurden im Labor so modifiziert, dass sie das Oberflächenmolekül CD19 erkennen. Dieses ist häufig auf Lymphom-Zellen, aber auch auf gesunden B-Zellen vorhanden. Die CAR-T-Zellen binden an CD19 und zerstören so die Zellen. Für eine erfolgreiche Therapie ist eine einmalige Injektion der veränderten T-Zellen vollkommen ausreichend, da die T-Zellen sich selbstständig im Körper vermehren.2,4,6

Für wen kommt eine CAR-T-Zell-Therapie infrage?

Die CAR-T-Zell-Therapie ist eine relativ neue Behandlungsmethode. Sie wird meist eingesetzt, wenn es nur kurze krankheitsfreie Zeiten gibt (Remission weniger als 12 Monate) und die betroffene Person noch nicht zu alt ist und einen entsprechend guten Allgemeinzustand hat.1,4,7

Auch bei einer erneuten Rückkehr der Erkrankung (zweites Rezidiv oder mehr) sollte eine Behandlung mit CAR-T-Zellen in Betracht gezogen und geprüft werden.1,8

Nebenwirkungen einer CAR-T-Zell-Therapie

Bei einer CAR-T-Zell-Therapie können teils schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten, weshalb die Behandlung stationär in einem Behandlungszentrum stattfindet. Oft erhalten Betroffene auch schon vor der Therapie vorbeugende Medikamente, um die Nebenwirkungen abzuschwächen.4

Folgende Nebenwirkungen sind bei einer CAR-T-Zell-Therapie möglich:4

- Fieber und Schüttelfrost

- Niedriger Blutdruck und niedriger Sauerstoffgehalt

- Schnelle Herzfrequenz und Veränderung des Herzrhythmus

- Kopfschmerzen

- Sprachprobleme

- Verwirrtheit und Schwindel

- Zucken und Zittern

- Müdigkeit und Schlafstörungen

- Fieberhafte Neutropenie (Fieber plus Rückgang von bestimmten weißen Blutkörperchen)

- Erhöhtes Infektionsrisiko (durch Mangel an B-Zellen)

- Zytokin-Freisetzungssyndrom (CRS)

- Immuneffektorzellen-assoziiertes Neurotoxizitätssyndrom (ICANS)

Beim Zytokin-Freisetzungssyndrom (englisch: Cytokin-Release-Syndrom, CRS) kommt es zu einer Überreaktion des Immunsystems. Die durch die CAR-T-Zell-Therapie angegriffenen weißen Blutkörperchen setzen bestimmte Botenstoffe, die Zytokine, frei. Diese signalisieren anderen Immunzellen, dass sie bei der Immunantwort Unterstützung brauchen. Werden zu viele Zytokine gleichzeitig freigesetzt, überfordert das den Körper. Mögliche Symptome sind dann Fieber und Schüttelfrost sowie ein zu niedriger Blutdruck, eine zu schnelle Herzfrequenz und ein zu niedriger Sauerstoffgehalt im Blut.4,9,10

Das CRS tritt eher häufig auf, ist in der Regel aber leicht zu behandeln. In seltenen Fällen kann es aber auch zu einem lebensbedrohlichen Zytokinsturm kommen, der eventuell eine Behandlung auf der Intensivstation erfordert.4

Beim sogenannten Immuneffektorzellen-assoziierten Neurotoxizitätssyndrom (englisch: (Immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome, ICANS) handelt es sich um eine schwerwiegende neurologische Nebenwirkung. Die genauen Hintergründe sind noch nicht ganz verstanden. Es tritt seltener auf als ein CRS und zeigt meist einen milden bis moderaten Verlauf. Mögliche Symptome sind eine Enzephalopathie, Kopfschmerzen, Schwindel, Zucken oder Zittern.4,11

Wichtig: Umgehend die Ärztin oder den Arzt informieren, wenn Anzeichen für ein CRS oder ICANS auftreten.

Stammzelltransplantation beim DLBCL-Rückfall

Tritt das Rezidiv erst nach 12 Monaten oder später auf und ist der persönliche allgemeine Gesundheitszustand so gut, dass eine Hochdosistherapie infrage kommt, ist eine Stammzelltransplantation (SZT) eine Therapiemöglichkeit.1,12

Bei einer SZT erhalten Betroffene entweder eigene Blutstammzellen (autologe SZT) oder Blutstammzellen von einer spendenden Person (allogene SZT).2,13

Vor einer SZT werden mithilfe einer Hochdosistherapie die Krebszellen, aber auch das Immunsystem und das blutbildende System inklusive der Knochenmarkzellen zerstört. Das ist für Betroffene sehr belastend, aber auf diese Weise werden auch die bösartigen B-Zellen abgetötet.2,13

Die eigenen oder fremden Stammzellen können neue Blutzellen und ein neues, im besten Fall gesundes Immunsystem aufbauen.14

Autologe Stammzelltransplantation bei DLBCL

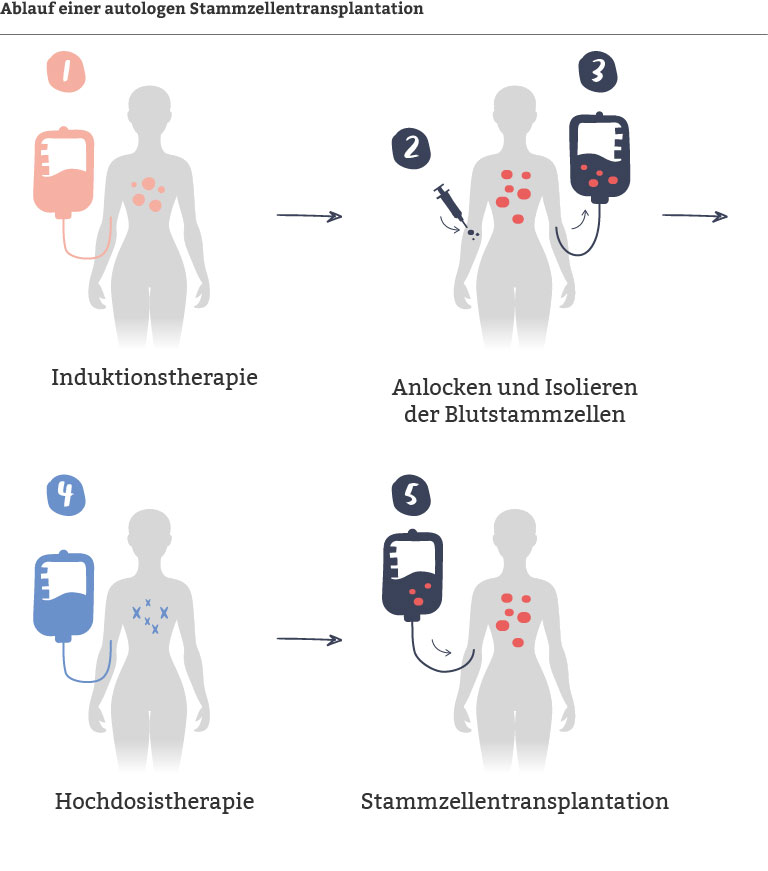

Bei einer autologen SZT gibt die Patientin oder der Patient die eigenen Stammzellen quasi an sich selbst zurück. Diese Zellen werden nach einer weiteren Therapie, aber vor der Hochdosistherapie, entnommen und aufbewahrt.2,13

Warum werden die Blutstammzellen zu genau diesem Zeitpunkt entnommen?

Die Therapie vor der SZT (für gewöhnlich eine platinhaltige Immunchemotherapie) vernichtet bösartige B-Zellen, sodass die Chance, dass bei der Stammzellentnahme auch Krebszellen – die entarteten B-Zellen – mit entnommen werden, sehr gering ist. Durch eine sogenannte Stammzellapherese (Sammlung von Blutstammzellen) werden die Stammzellen aus dem Blut gewonnen. Danach werden durch die Hochdosistherapie blutbildende Zellen im Knochenmark sowie eventuell noch existierende Krebszellen zerstört. Die Hochdosistherapie heißt deswegen so, da bei ihr wesentlich höhere Mengen an Zytostatika eingesetzt werden als sonst üblich.2,12,13,15

Stammzellen sind die „Mutterzellen“ aller Körperzellen. Blutstammzellen sind dementsprechend die ursprünglichen Zellen aller Blutzellen. Aus ihnen entwickeln sich Blutplättchen und rote und weiße Blutkörperchen.1

Sobald die vorher selbst gespendeten Blutstammzellen durch eine Infusion in eine Vene wieder verabreicht werden (die eigentliche Transplantation), wandern die Stammzellen zurück ins Knochenmark und beginnen dort nach etwa zehn Tagen neue rote und weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen zu produzieren. Dadurch bildet sich auch ein neues Immunsystem.2,15

Für wen kommt eine autologe SZT infrage?

Unter folgenden Bedingungen fällt die Entscheidung oft auf eine autologe SZT:1,2,15

- Die betroffene Person ist jünger als 75 Jahre

- Es liegen keine einschränkenden Begleiterkrankungen (wie beispielsweise eine Herzschwäche oder eine eingeschränkte Leber- oder Nierenfunktion) vor

- Zwischen dem Verschwinden und Wiederauftreten des DLBCL lagen mehr als zwölf Monate

Risiken und Nebenwirkungen einer autologen SZT

Bei einer autologen SZT besteht das Risiko, dass während der Infusion wieder entartete B-Zellen zugeführt werden, die die vorherige Salvage-Therapie überlebt haben. Zudem besteht eine höhere Anfälligkeit für Infekte, da das Immunsystem zeitweise nicht funktioniert.13

Zudem können durch die vorherigen Immunchemo- und Hochdosistherapien die Nebenwirkungen einer Chemotherapie auftreten. Dazu gehören zum Beispiel Unfruchtbarkeit oder verfrühte Wechseljahre bei Frauen. Manchmal treten auch Zweittumoren auf. Viele der Spätfolgen sind jedoch behandelbar. Eine umfassende Nachsorge ist daher besonders wichtig.13

Allogene Stammzelltransplantation bei DLBCL

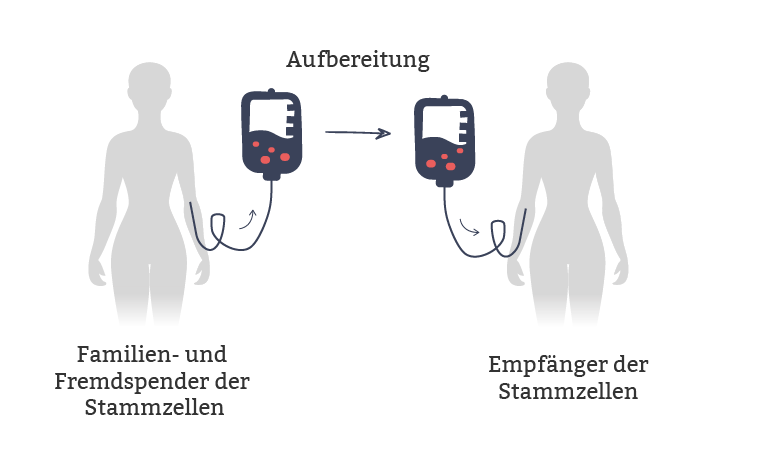

Bei der körperfremden, in der medizinischen Fachsprache als allogen bezeichneten SZT, erhalten die Betroffenen Stammzellen von einem gesunden Familienmitglied, einer gesunden Fremdspenderin oder einem gesunden Fremdspender. Hierbei ist es sehr wichtig, dass die Gewebemerkmale (sogenannte HLA-Merkmale) der Spenderin oder des Spenders mit denen der betroffenen Person zu einem möglichst hohen Prozentsatz übereinstimmen, damit es nicht zu Abwehrreaktionen kommt. Nahe Verwandte sind daher deutlich öfter geeignet.2,13,15

Vor der SZT erhält die Empfängerin oder der Empfänger wie bei der autologen SZT eine Hochdosistherapie, die die Krebszellen sowie das Immunsystem und die blutbildenden Zellen zerstört. So soll vorgebeugt werden, dass das alte Immunsystem die Zellen von der Spenderin oder dem Spender angreift und eine erfolgreiche Transplantation verhindert wird.2,15

Gespendete Blutstammzellen werden per Infusion verabreicht. Im Idealfall siedeln sie sich daraufhin im Knochenmark an und produzieren dort neue und gesunde Blutzellen.13

Neben einem neuen blutbildenden System erhält die betroffene Person so außerdem ein neues Immunsystem, denn aus den Blutstammzellen entwickeln sich auch neue Immunzellen. Außerdem besteht Chance, dass nach der Hochdosistherapie eventuell übrig gebliebene Krebszellen von der neuen Immunabwehr erkannt und vom neuen, funktionellen Immunsystem bekämpft werden.2,13,15

Für wen kommt eine allogene SZT infrage?

Die Empfehlung von Ärztinnen und Ärzten zu einer allogenen SZT beim Rückfall des DLBCL ist oft durch folgende Aspekte bedingt:1,2,15

- Die betroffene Person ist jünger als 65 Jahre

- Die Remission war weniger als zwölf Monate

- Rückfall nach CAR-T-Zell-Therapie

Risiken und Nebenwirkungen einer autologen SZT

Bei einer autologen SZT besteht das Risiko, dass während der Infusion wieder entartete B-Zellen zugeführt werden, die die vorherige Salvage-Therapie überlebt haben. Zudem besteht eine höhere Anfälligkeit für Infekte, da das Immunsystem zeitweise nicht funktioniert.13

Zudem können durch die vorherigen Immunchemo- und Hochdosistherapien die Nebenwirkungen einer Chemotherapie auftreten. Dazu gehören zum Beispiel Unfruchtbarkeit oder verfrühte Wechseljahre bei Frauen. Manchmal treten auch Zweittumoren auf. Viele der Spätfolgen sind jedoch behandelbar. Eine umfassende Nachsorge ist daher besonders wichtig.13

Nach einer SZT erfolgt oft eine sorgfältige Betreuung im Krankenhaus.2,15

Um diese unerwünschten Immunreaktionen zu verhindern, werden Medikamente eingesetzt, die die Aktivität des Immunsystems senken. Dadurch ist das Immunsystem für ungefähr ein Jahr außer Kraft gesetzt und die betroffene Person ist sehr anfällig für Infektionen. Da auch das blutbildende System betroffen ist, kann zu Beginn ein Blutzellmangel auftreten. Während Erythrozyten und Thrombozyten per Infusion verabreicht werden können, dauert es etwa 10 Tage, bis sich die ersten Leukozyten neu gebildet haben..2,13,15

Wie bei der autologen SZT können auch bei der allogenen Transplantation Chemotherapie-bedingte Nebenwirkungen auftreten.13

Auch wenn die Nebenwirkungen einer Stammzelltherapie abschreckend erscheinen können, ist diese Behandlungsmethode oft die einzige Chance auf eine Heilung der Erkrankung. Die individuellen Risiken sollten im ausführlichen Gespräch mit den Behandelnden abgewogen werden.13

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate beim DLBCL-Rückfall

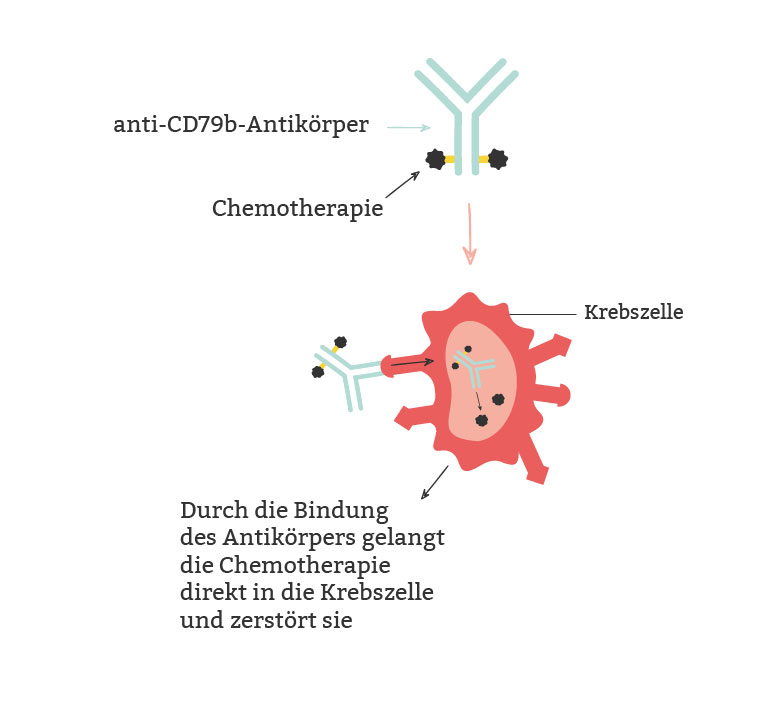

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate bestehen aus einem Antikörper sowie einem Medikament für die Chemotherapie (Zytostatikum) und werden als Infusion verabreicht. Das Zytostatikum ist der Wirkstoff, der die Krebszellen abtöten soll. Es ist an den Antikörper gebunden, welcher die Lymphom-Zellen an bestimmen Oberflächenmerkmalen erkennt und so den Wirkstoff zielgenau zu den entarteten Krebszellen transportiert. Das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat wird in die Lymphom-Zelle aufgenommen. Dann wird das Zytostatikum freigesetzt und kann seine Wirkung entfalten: Es tötet die Zelle ab.16

Für wen kommen Antikörper-Wirkstoff-Konjugate infrage?

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate werden meist bei Betroffenen eingesetzt, die aufgrund ihres Alters (> 70 Jahre) und möglicher Begleiterkrankungen nicht hochdosisfähig und nicht für eine SZT oder eine CAR-T-Zell-Therapie geeignet sind. Oft ist das Behandlungsziel dann palliativ und nicht mehr kurativ. Ein kurativer Ansatz ist jedoch möglich, wenn der Zeitraum der Remission lang war und ein gutes Ansprechen auf eine erneute Therapie gezeigt wird. Auch wenn das DLBCL erneut zurückkehrt, sind Antikörper-Wirkstoff-Konjugate eine Therapieoption.1

Nebenwirkungen von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten

Zwar richten sich Antikörper-Wirkstoff-Konjugate gezielt gegen Krebszellen und verursachen so weniger starke Nebenwirkungen als eine Chemotherapie, die auf den ganzen Körper wirkt, aber dennoch können Nebenwirkungen auftreten. Dazu gehören:17

- Müdigkeit

- Durchfall, Verstopfung

- Haarausfall

- Hautausschlag

- Schmerzen

- Blutbildstörungen

- Erhöhtes Infektionsrisiko

- Kribbeln an Händen und Füßen (periphere Neuropathie)

Informiere deine Ärztin oder deinen Arzt, wenn Beschwerden hinzukommen oder sich verstärken. Gemeinsam könnt ihr Lösungen finden, um sie abzumildern und deine Lebensqualität zu unterstützen.

Immuntherapie beim DLBCL-Rückfall

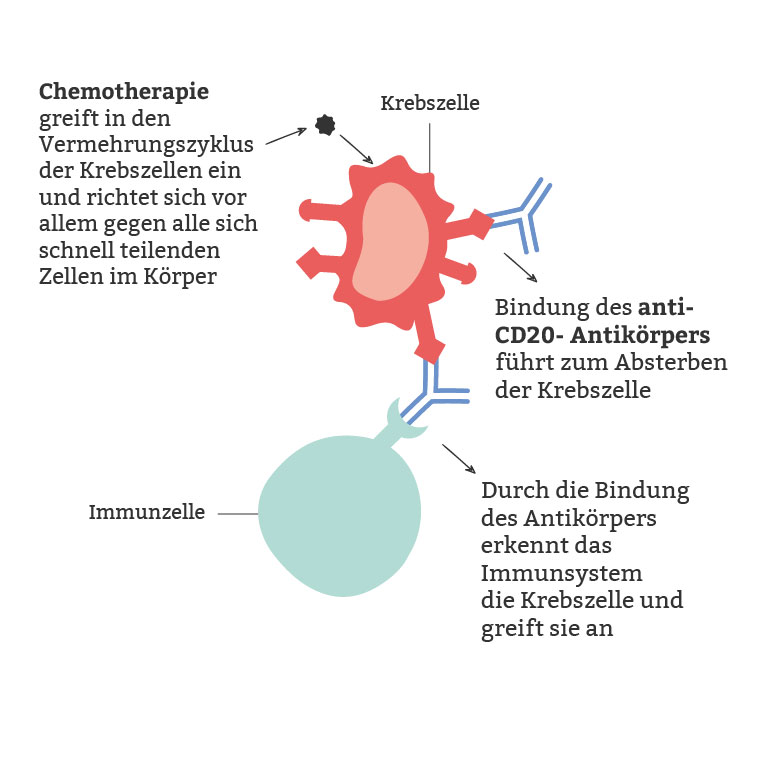

Antikörper können bei einem DLBCL-Rückfall nicht nur als Antikörper-Wirkstoff-Konjugate eingesetzt werden, sondern auch in Kombination mit einem sogenannten Immunmodulator oder gemeinsam mit einer Chemotherapie als Immunchemotherapie.1,18

Immunmodulatoren können über verschiedene Wirkweisen das Immunsystem anregen oder hemmen.19 Wird bei einem Rückfall des DLBCL ein Immunmodulator in Kombination mit einem Antikörper gegeben, verstärkt der Immunmodulator die Wirkung des Antikörpers. So kann das Immunsystem die Krebszellen wieder besser bekämpfen.20

Die zweite Option ist die Immunchemotherapie. Das ist eine Kombination aus einer Antikörpertherapie und einer Chemotherapie. Gemeinsam können sie den Krebs aus verschiedenen Richtungen angreifen und so effektiver bekämpfen. Die Chemotherapie greift sich schnell teilende Zellen wie Krebszellen an, hindert sie an der Vermehrung und sorgt für deren absterben. Die Antikörpertherapie macht die Krebszellen wieder besser sichtbar für das Immunsystem, welches daraufhin die Krebszellen wieder attackiert.21,22 Dabei können verschiedene Kombinationen von Antikörper- und Chemotherapie infrage kommen.23

Für wen kommen Immuntherapien infrage?

Beide Kombinationsmöglichkeiten können bei einem späten Rezidiv (> 12 Monate) bei Betroffenen zum Einsatz kommen, die aufgrund ihres Alters oder ihres allgemeinen Gesundheitszustandes nicht für eine Hochdosischemotherapie geeignet sind.1,18

Auch bei einem erneuten Rezidiv können beide Therapieoptionen erneut für eine Behandlung in Betracht gezogen werden.1

Nebenwirkungen von Immuntherapien

Bei diesen Kombinationen können sowohl Nebenwirkungen der Antikörpertherapien, der Chemotherapien als auch der Immunmodulatoren auftreten.

Bei einer Antikörpertherapie sind beispielsweise die folgenden Nebenwirkungen möglich:24,25

- Fieber, Schüttelfrost

- Ausschlag

- Entzündungen

- Übelkeit

- Kopfschmerzen

Häufige Nebenwirkungen einer Chemotherapie sind beispielsweise:26

- Störung der Blutbildung

- Entzündung von Schleimhäuten (Mund oder Darm)

- Hautreizungen

- Übelkeit, Erbrechen

Immunmodulatoren können beispielsweise folgende Nebenwirkungen auslösen:27

- Infektionen

- Veränderungen des Blutbildes

- Kopfschmerzen

- Übelkeit, Erbrechen, Durchfall

Welche Nebenwirkungen tatsächlich auftreten können, hängt von den verabreichten Medikamenten ab. Sprich mit deinem Behandlungsteam über mögliche Nebenwirkungen und informiere es sofort, solltest du Anzeichen bei dir bemerken.

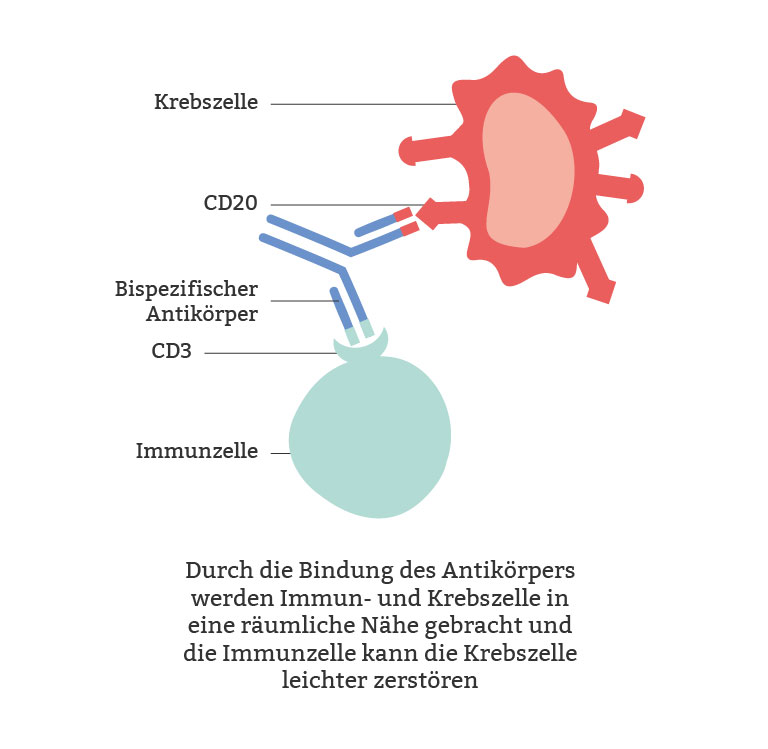

Bispezifische Antikörper beim DLBCL-Rückfall

Meist können Antikörper nur eine bestimmte Struktur erkennen und an diese binden. Bispezifische Antikörper weisen jedoch zwei unterschiedliche Bindungsstellen auf und können somit an zwei verschiedene Oberflächenstrukturen gleichzeitig binden.24,28

Bispezifische Antikörper in der Krebstherapie haben in der Regel eine Bindungsstelle für ein Oberflächenmolekül, das auf den Krebszellen vorkommt, und eine Bindungsstelle für eine Struktur, die auf bestimmten Immunzellen zu finden ist. Bindet der Antikörper dann sowohl an die Lymphom-Zelle als auch an die T-Zelle, bringt er beide Zellen nah zueinander. Das ermöglicht es der T-Zelle, die Lymphom-Zelle zu erkennen, anzugreifen und abzutöten.29

Nebenwirkungen von bispezifischen Antikörpern

Bispezifische Antikörper können – wie jedes Medikament – auch Nebenwirkungen verursachen. In der Regel sind diese jedoch verträglicher, da sich die Therapie gezielt gegen Krebszellen richtet. Die Nebenwirkungen ähneln denen, die bei einer CAR-T-Zell-Therapie auftreten können. Mögliche Nebenwirkungen sind:30

- CRS (s. Nebenwirkungen der CAR-T-Zell-Therapie)

- ICANS (s. Nebenwirkungen der CAR-T-Zell-Therapie)

Besprich gemeinsam mit deinem Behandlungsteam, welche Therapie die passende Option für dich ist. Unter Umständen kommt für dich auch die Teilnahme an einer klinischen Studie infrage, in der die Wirksamkeit neuer Therapien bestätigt werden soll.1 Informiere dich über deine Möglichkeiten und lass dir von deiner Ärztin oder deinem Arzt alles in Ruhe erklären. Bring auch deine Fragen, Bedenken und Sorgen in das Gespräch ein. Zusammen könnt ihr festlegen, wie die nächsten Schritte aussehen.

Inhaltlich geprüft: M-DE-00028208

Quellen

¹ Onkopedia-Leitlinie | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, Stand Januar 2024;12–15. https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/diffuses-grosszelliges-b-zell-lymphom/@@pdf-latest?filename=diffuses-grosszelliges-b-zell-lymphom.pdf, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

² https://lymphome.de/diffus-grosszelliges-b-zell-lymphom/therapie, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

³ Leitlinie | Diagnostik, Therapie und Nachsorge für erwachsene Patient*innen mit einem diffusen großzelligen BZell-Lymphom und verwandten Entitäten (Langversion 1.0), Stand Oktober 2022;142. https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Leitlinien/DLBCL/Version_1/LL_DLBCL_Langversion_1.0.pdf, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

⁴ https://lymphome.de/therapieverfahren/6-car-t-zell-therapie, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

⁵ https://www.pschyrembel.de/CAR-T-Zell-Therapie/Z04KS/doc/, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

⁶ https://www.krebsinformationsdienst.de/fachkreise/nachrichten/detail/update-car-t-zell-therapie, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

⁷ Leitlinie | Diagnostik, Therapie und Nachsorge für erwachsene Patient*innen mit einem diffusen großzelligen BZell-Lymphom und verwandten Entitäten (Langversion 1.0), Stand Oktober 2022;147. https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Leitlinien/DLBCL/Version_1/LL_DLBCL_Langversion_1.0.pdf, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

⁸ Leitlinie | Diagnostik, Therapie und Nachsorge für erwachsene Patient*innen mit einem diffusen großzelligen BZell-Lymphom und verwandten Entitäten (Langversion 1.0), Stand Oktober 2022;158. https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Leitlinien/DLBCL/Version_1/LL_DLBCL_Langversion_1.0.pdf, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

⁹ Onkopedia-Leitlinie | CAR-T Zellen: Management von Nebenwirkungen, Stand Mai 2025;5. https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/car-t-zellen-management-von-nebenwirkungen/@@pdf-latest?filename=car-t-zellen-management-von-nebenwirkungen.pdf, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

¹⁰ https://www.pschyrembel.de/Zytokin-Freisetzungs-Syndrom/Z03UB/doc/, zuletzt abgerufen am 14.10.2025

¹¹ Onkopedia-Leitlinie | CAR-T Zellen: Management von Nebenwirkungen, Stand Mai 2025;6. https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/car-t-zellen-management-von-nebenwirkungen/@@pdf-latest?filename=car-t-zellen-management-von-nebenwirkungen.pdf, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

¹² Leitlinie | Diagnostik, Therapie und Nachsorge für erwachsene Patient*innen mit einem diffusen großzelligen BZell-Lymphom und verwandten Entitäten (Langversion 1.0), Stand Oktober 2022;149. https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Leitlinien/DLBCL/Version_1/LL_DLBCL_Langversion_1.0.pdf, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

¹³ https://www.onko-portal.de/basis-informationen-krebs/therapieformen/stammzelltransplantation.html, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

¹⁴ https://www.journalonko.de/news/medizin/immunsystem-erfolgreiche-stammzelltransplantation, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

¹⁵ https://lymphome.de/therapieverfahren/5-hochdosistherapie-mit-stammzelltransplantation, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

¹⁶ https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffgruppen/antikoerper-wirkstoff-konjugate, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

¹⁷ https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Antik%C3%B6rper-Wirkstoff-Konjugate, zuletzt abgerufen am 14.10.2025.

¹⁸ Leitlinie | Diagnostik, Therapie und Nachsorge für erwachsene Patient*innen mit einem diffusen großzelligen BZell-Lymphom und verwandten Entitäten (Langversion 1.0), Stand Oktober 2022;152. https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Leitlinien/DLBCL/Version_1/LL_DLBCL_Langversion_1.0.pdf, zuletzt abgerufen am 15.10.2025.

¹⁹ https://www.pschyrembel.de/Immunmodulatoren/H0GGB, zuletzt abgerufen am 15.10.2025.

²⁰ https://lymphome.de/aktuelles/news-detail/news/medikamenten-duo-gegen-lymphknotenkrebs-sehr-erfolgreich, zuletzt abgerufen am 15.10.2025.

²¹ https://lymphome.de/therapieverfahren/4-chemo-und-chemoimmuntherapie, zuletzt abgerufen am 15.10.2025.

²² https://www.journalonko.de/therapien/immuntherapie, zuletzt abgerufen am 15.10.2025.

²³ Leitlinie | Diagnostik, Therapie und Nachsorge für erwachsene Patient*innen mit einem diffusen großzelligen BZell-Lymphom und verwandten Entitäten (Langversion 1.0), Stand Oktober 2022;153. https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Leitlinien/DLBCL/Version_1/LL_DLBCL_Langversion_1.0.pdf, zuletzt abgerufen am 15.10.2025.

²⁴ https://www.krebsinformationsdienst.de/antikoerpertherapie, zuletzt abgerufen am 15.10.2025.

²⁵ https://lymphome.de/therapieverfahren/3-antikoerpertherapie, zuletzt abgerufen am 15.10.2025.

²⁶ https://www.krebsinformationsdienst.de/chemotherapie/substanzen-und-nebenwirkungen-bei-krebs, zuletzt abgerufen am 15.10.2025.

²⁷ https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffgruppen/immunmodulatoren, zuletzt abgerufen am 15.10.2025.

²⁸ https://www.pschyrembel.de/bispezifische%20Antik%C3%B6rper/K02JV/doc/, zuletzt abgerufen am 15.10.2025.

²⁹ https://www.springermedizin.de/bispezifischer-antikoerper/bispezifischer-antikoerper/bispezifische-antikoerper-in-der-therapie-haematologischer-neopl/50770872, zuletzt abgerufen am 15.10.2025.

³⁰ https://www.springermedizin.de/nebenwirkungen-der-krebstherapie/monoklonale-antikoerper-in-der-krebstherapie/management-von-nebenwirkungen-bei-bispezifischen-antikoerpern-un/25250880, zuletzt abgerufen am 15.10.2025.